기념물

이방실장군묘

- 명칭

- : 이방실 장군묘

- 소재지

- : 가평읍 하색리

- 지정번호

- : 도기념물 제 52호

- 지정일

- : 1979년 9월 3일

고려 말의 무신(武臣)으로 함안(咸安) 이씨의 시조인 이방실(?∼1362)과 그의 두 부인을 함께 모신 합장묘이다.

이방실은 충목왕(忠穆王)이 원(元)나라에 오고갈 때 모시고 간 공으로 왕이 즉위하자 중랑장(中郎將)이 되었고, 공민왕(恭愍王) 8년(1359)에 홍건적(紅巾賊)이 압록강(鴨綠江)을 건너 침입해 오자 맹렬히 공격하여 격퇴하는데 큰 공을 세웠다. 또 공민왕 10년(1361)에 20여만명의 홍건적이 다시 침입하여 개경(開京)까지 오자 정세운(鄭世運), 안우(安祐), 김득배(金得培), 최영(崔瑩) 등과 함께 합심하여 개경을 탈환하고 적을 완전히 무찔렀다. 그러나 홍건적 토벌에서 활약한 정세운과 이방실·안우·김득배 등의 전공을 시기한 김용 등이 거짓 왕명을 만들어 이방실 등으로 하여금 정세운 총병관을 죽이게 한 후, 이방실·안우·김득배 등의 삼원수에게 정세운 총병관을 살해 했다는 죄목을 씌워서 살해하였다.

1363년에 김용이 반역죄로 처형되고 공양왕 때에 이르러 중랑장 방사량(房士良)의 상소로 신원이 복구되어 충렬공이란 시호를 받았다.

이정구선생묘 및 삼세 신도비

- 명칭

- : 이정구 선생묘 및 삼세 신도비

- 소재지

- : 상면 태봉리

- 지정번호

- : 도기념물 제 79호

- 지정일

- : 1984년 10월 25일

조선 중기 장유·이식·신흠과 더불어 한문사대가(漢文四大家)의 한 사람인 문장가이자 정치가인 이정구와 부인 권씨와의 합장묘로 바로 위에는 손자 이일상의 묘가, 제일 위에는 아들 이명한의 묘가 있다. 묘역 아래 비각에는 신도비 3기가 있는에 이중 이정구 신도비의 비문은 김상헌이 글을 짓고, 이경석이 글을 썼으며 효종 7년(1656)에 세운 것이다.

이정구는 14세 때 승보시(陞補試), 22세에 진사, 5년 뒤인 1590년(선조 23)에는 증광문과에 병과로 급제하였다. 1593년 명나라의 사신 송응창(宋應昌)을 만나 대학을 강론하여 높은 평가를 받았고, 이것이 대학강어(大學講語)로 간행되었다.

또한 중국어에 능하여 어전통관(御前通官)으로 명나라 사신이나 지원군의 접대에 정부를 대표하여 활약이 컸는데, 34세 때 동지사의 서장관으로 명나라의 서울에 가고 다음해인 1598년에 명나라의 병부주사 정응태(丁應泰)가 임진왜란이 조선에서 왜병을 끌어들여 중국을 침범하려고 한다는 무고사건을 일으키자, 무술변무주(戊戌辨誣奏)를 작성하여 진주부사(陳奏副使)로 명나라에 들어가 정응태의 무고임을 밝혀 그를 파직시켰다. 그 뒤 대제학에 올랐다가 1604년 세자책봉주청사로 명나라에 다녀오는 등 여러 차례에 걸쳐 중국을 오고갔고, 그 뒤 병조판서·예조판서와 우의정·좌의정을 지냈다.

유형문화재

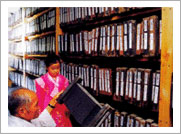

월사집목판

- 명칭

- : 월사집목판

- 소재지

- : 상면 태봉리

- 지정번호

- : 도유형문화재 제133호

- 지정일

- : 1988년 3월 22일

월사집목판은 총 77권 22책으로 이루어진 월사집의 목판으로 총 947판이다.

1636년(인조 14) 충청도 공주에서 최유해가 처음 간행했으나 병자호란 당시 소실되자 1688년(숙종 14) 경상감사 이세화(李世華) 등이 중간하였고, 1720년 대구에서 손자인 이익상(李翊相)이 그의 종질 이희조(李喜朝) 등과 별집 7권을 추가하여 판각하였다. 이 판목은 대구 용연사에 보관되어오다 1928년 옥천으로 옮겨와 없어진 300여 판을 새로 새겨 넣었고 1987년 4월 후손들에 의해 현재 이곳으로 옮겼다.

월사집은 시 1,660여수와 대학강의(大學講義), 무술변무록(戊戌辨誣錄), 주(奏:상소문) 13편, 자(咨:조선의 국왕과 중국의 육부(六部), 특히 예부(禮部)가 서로 조회·통보·회답하는 외교 문서) 16편, 계(啓:임금에게 보이는 서류) 2편, 차(箚:격식 없이 쓴 상소문) 61편 등 관부 문서, 기행문 25편, 신도비명 26편 등 다양하고 방대하다. 특히 권21의 <무술변무록>은 1598년에 명나라의 병부주사(兵部主事) 정응태(丁應泰)가 조선에서 왜병을 끌어들여 중국을 침범하려고 임진왜란을 일으켰다고 무고한 사건이 일어났을 때에 진주부사(進奏副使)로 명나라에 들어가서 그것이 무고에서 비롯된 것이라는 사실을 밝힌 글이다.

월사집은 문학적인 측면에서뿐만 아니라 조선 중기의 정치·외교 등 사회 전반의 이해를 위한 중요한 자료이며, 임진왜란을 전후한 조선사회 내외의 제반정세를 이해하는 데 없어서는 안 될 귀중한 자료이다.

문화재자료

현등사 3층석탑

- 명칭

- : 현등사 3층석탑

- 소재지

- : 조종면 하판리

- 관리기관

- : 현등사주지(031-585-0707)

- 지정번호

- : 도유형문화재 제 63호

- 지정일

- : 1974년 9월월 26일

현등사 경내 큰 돌축대 위 왼쪽끝에 세워져 있는 조선 초기의 3 층석탑으로 높이가 3.7m 이며 없어진 부분이 없이 상륜부까지 거의 완벽하게 남아 있다 . 이 석탑은 방형 3 층석탑의 일반적인 특징을 보이고 있으나 , 고려시대의 석탑에서는 볼 수 없는 특수한 기단형식과 표면에 장식된 문양의 양식적 특징 등으로 보아 조선초기에 만들어진 것으로 추정된다 .

현등사 3층지진탑

- 명칭

- : 현등사 3층 지진탑

- 소재지

- : 조종면 하판리

- 관리기관

- : 현등사주지(031-585-0707)

- 지정번호

- : 도문화재자료 제 17호

- 지정일

- : 1975년 2월 25일

이 탑의 지대석 에는 2 단의 괴임대가 있으며 네 귀의 합침이 뚜렷하다 . 탑몸돌과 지붕돌은 각각 하나의 돌로 만들어졌으며 탑몸돌에는 모서리 기둥이 표현되어 있다 . 지붕돌의 아랫쪽에는 지붕받침이 있으며 2 층이 4 단 , 3 층이 3 단으로 위로 올라갈수록 줄어드는 형태이다 . 낙수면의 경사가 비교적 완만하고 추녀는 수평으로 흐르다가 끝에는 급하게 반전되었다 . 이 탑을 지진탑이라 부르는 이유는 고려 희종 때 고승인 보조국사가 이곳을 지나다가 석등에서 불빛이 나옴을 발견하고 수 백년 동안 폐사되었던 사찰을 재건할 때 이곳 현등사 땅의 기운을 누르기 위해 세웠다는 전설이 전하기 때문이다 .

현등사 함허당득통탑 및 석등

- 명칭

- : 현등사 함허당득통탑 및 석등

- 소재지

- : 조종면 하판리

- 관리기관

- : 현등사주지(031-585-0707)

- 지정번호

- : 도문화재자료 제 19호

- 지정일

- : 2004년 11월 29일

이탑과 석등은 조선초인 1411 년에 현등사를 중창했던 함허대사의 사리탑으로 경내에서 약간 떨어진 서남쪽에 있는 팔각원당형부도 ( 八角圓堂型浮屠 ) 로 높이는 약 266cm 이다 . 둥근 탑신에 함허무준 ( 涵虛無準 ) 이 가로로 음각된 것이 아니라 세로로 함허당득통이라고 전서 ( 篆書 ) 로 음각되어 있다 . 팔각형의 지대석 위에 2 단의 8 각형 기단을 두어 전체적으로 3 단의 기단위에 둥근 탑신을 올려놓은 듯한 모습이다 . 옥개석은 8 모지붕으로 물매가 급하며 처마끝까지 반전없이 그대로 내려간다 . 상륜부에는 하단의 돌로 노반과 복발을 만들었으며 보륜과 보주도 역시 하나의 돌이다 . 함허대사가 입적할 때가 1433 년이고 , 이로부터 멀지않은 시기에 조성되었을 것이므로 이 부도는 조선초기 부동의 양식을 살피는데 중요한 자료이다 .

탑

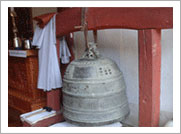

현등사 소장봉사종

- 명칭

- : 현등사 소장봉사종

- 소재지

- : 조종면 하판리

- 관리기관

- : 현등사주지(031-585-0707)

- 지정번호

- : 도유형문화재 제 168호

- 지정일

- : 1998년 4월 3일

이 종은 조선조 15 대 임금인 광해군 11 년 (1619) 에 제작된 조선후기의 대표적인 종으로서 전체높이가 77 ㎝ , 지름 59 ㎝이며 , 종의 세부이름을 보면 맨 윗부분을 종정 이라하여 용뉴 ( 용모양으로 새기고 고리형으로 만들어 틀에 걸수 있게 한 부분 ) 나 음통을 두고 , 그 아랫쪽을 견대·중대·하대로 3 분하여 구성하고 있다 . 이 종의 종정에는 음통은 없고 용뉴만 있으며 , 용뉴는 활기찬 모습을 사실적으로 표현한 쌍용으로 되어 있어 조선시대 범중 연구에 귀중한 자료로 원래 봉선사에 있던 것을 현등사로 옮겨 온 것이다 .

현등사 수월관음도

- 명칭

- : 현등사 수월관음도

- 소재지

- : 조종면 하판리

- 관리기관

- : 현등사주지(031-585-0707)

- 지정번호

- : 도문화재자료 제 198호

- 지정일

- : 2004년 11월 29일

현등사 수월관음도 ( 數月觀音圖 ) 는 20 세기에 조성된 것으로 특이하게 검은바탕에 금은니로 그린 것이다 . 달을 배경으로 중앙에 원형의 두광 안에 관음보살은 기암괴석 위에 유희자 자세로 앉아있고 좌우로 정병과 버드나무 , 대나무가 묘사되었는데 , 이러한 형식은 고려후기의 수월관음도의형식에서 빌려온 것이다 . 하단에는 여의주를 든 용왕과 선재동자 ( 善財童子 ), 홀을 들고 원유관을 쓴 제왕이 있고 ,하늘과 물을 경계짓는 곳에 중단에는 구름을 수평으로 구획하고 사천왕상을 배치하였다 . 상단에는 분신화한 관음보살들이 유연한 자세를 보이고 있다 . 달과 물을 배경으로 검은 바탕에 금니와 은니를 교대로 사용하여 조성될 당시에는 화려하였음이 짐작된다 . 이 수월관음도는 20 세기에 조성된 것으로 특이한 도상을 보여준다 .

무형문화제

지장 장용훈

- 명칭

- : 지장 장용훈

- 소재지

- : 청평면 상천리

- 관리기관

- : 장용훈(031-581-0457)

- 지정번호

- : 도무형문화재 제 16호

- 지정일

- : 1996년 12월 24일

지장 장용훈 은 선친 장세권 씨 (1900 년생 , 1966 년 작고 ) 와 함께 전북 순창군 구림면 금천리 마을에서 한지를 제조 하였으며 , 6 .25 전쟁 이후 전주를 거쳐 임실군 청웅면 구고리에서 전통한지 " 신일한지 " 를 설립하여 한지를 제조해 오다가 가평군 청평면 상천리로 공장을 옮겨 지금까지 전통한지만을 전업으로 제작해 왔다 .장용훈 지장은 흘림뜨기 방식으로 한지를 만드는데 , 흘림뜨기란 발 한쪽에 끈을 매단 후 발을 앞뒤 좌우로 뜨는 것으로 종이의 질을 높여주는 방식이다 . 또한 전통한지를 고집하면서도 옛것에만 머물지 않고 끊임없는 연구와 실험을 통해 천연 염료를 사용한 색지와 각종 문양을 넣은 문양지 등 다양한 한지를 만들어 내고 있으며 두아들에게 한지공예를 전승하고 있어 3대에걸쳐 전통한지공예의 맥을잇고있다.